のもとよしみ通信 No.73(2025年10月)

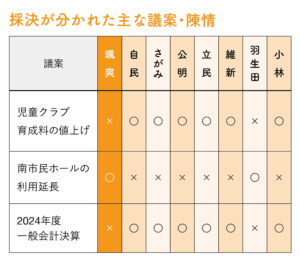

-

12月議会の日程

11月18日(火) 本会議(議案提案) 27日(木)、28(金) 本会議(代表質問) 12月2日(火)~8日(月) 各常任委員会 17日(水)~19日(金) 一般質問 22日(月) 本会議(採決) ※のもとは、代表質問を行います。

-

議会報告会

移動手段を考える日にち/11月29日(土)

場 所/相模湖公民館 10時~12時

城山公民館 14時~16時参加無料

10月から始まった乗合タクシーの実証運行に対し、様々な声が届きます。路線バスの撤退や減便、高齢化が進む中、使いやすく持続可能な移動手段をどう確保していくのか。一緒に考えませんか。

-

-

bookmark黒字決算で緩む財布のひも 問われる市政の優先順位

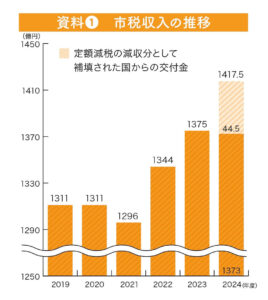

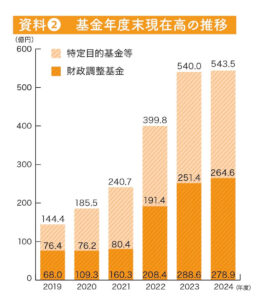

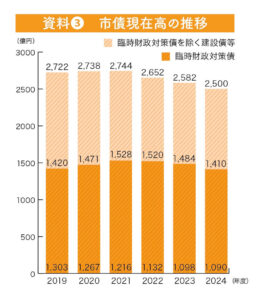

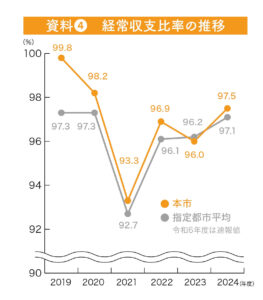

2024年度決算は4年連続で大幅な黒字に。市税収入が増え、基金は増加し、市債も減少、財政は健全と言えます(資料①②③)。しかし、経常収支比率は、23年度の96 .0%から97 .5%に悪化。改革プラン第2期を策定する根拠となった22年度の96 .9%よりも高く、第2期を前倒しで廃止する理由とした指定都市平均を再び上回りました(資料④)。第2期の策定は必要だったのか、廃止の判断基準や時期が適切と言えるのか疑問です。

第2期廃止後、財政規律が緩み、十分な検討もなく、新たな事業が予算化される傾向にあり、既存事業との間にアンバランスが生じています。老朽化し、雨漏りする校舎で児童生徒が学び、公園遊具やスポーツ施設の改修も、老木化した公園や道路等の樹木への対応も計画的に進められていない一方で、計画になかった総事業費4億4千万円のロング滑り台が予算化されました。

また、重度障害者等福祉手当は、今年度は半額に、来年度は全額廃止されますが、当事者の4割が「手当廃止で生活が成り立たない」と回答しているにも関わらず、未だに何の救済措置もありません。黒字が続き、財布を緩めるのではなく、何を優先し、どこに投資すべきか、慎重な判断が求められるのではないでしょうか。

-

bookmark「改革プランは妥当」に疑問

8月に公表された改革プランの検証。職員アンケートで約7割が適切と回答したことなどから、「改革プランを策定し、取組を進めたことは妥当」と報告していますが、回答したのは対象職員のわずか5.7%。財政健全化目標を早期に達成したのは、そもそも財政推計が大幅に違っていたこと、予想に反し市税収入が堅調だったこと、国からの交付税の増加が主な要因です。改革プランの効果は限定的ですが、その総括はありません。

客観的なデータに基づいて分析し、市民や職員に与えた負の側面も含め、総合的に判断しなければ、検証とは言えないと指摘しました。また、職員の記述式回答には、注目に値する意見が多くあります。1つ1つ真摯に受け止め、今後の市政運営に活かすよう、求めました。

-

bookmark懸念される職員の状況

1年おきに実施される職員の意識調査。全職員の82 .3%が回答し、「仕事にやりがいを感じているか」、「相模原市職員として誇りや使命感を持って仕事に取り組めているか」の問いに、すべての役職で肯定的な回答の割合が減少。また、24年度の普通退職者は126名(教員を除く)で、19年度の約2倍です。現状に危機感を持ち、経営層の意識改革、組織風土の改善、職員のエンゲージメント向上に取り組むよう、要請しました。

-

bookmark公設でアイススケート場?!

改革プランで廃止を決めたアイススケート場「銀河アリーナ」。老朽化が進み、2027年3月の廃止が決まっています。新たに「公の施設としては設置しない」と決定した上で、昨年度、「民間アイススケート場」の可能性調査を実施(委託費は2011万円)。ところが、報告書の中身は、「民間主導のアイススケート場」になっており、公設民営の市の負担軽減手法まで記載が。しかも市は、その報告をもとに公設民営の検討を始めています。

なぜなのか。調べると、11月に「民設民営は成り立たない」との中間報告を受け、実現できる方法の追加調査が指示されていました。公設民営まで含めた指示は、市の意思決定に反します。理由を問うと、「改革プランが終了したため」とのこと。ならば、同様に、改革プランで廃止を決めた南市民ホールも再考すべきです。

公設を検討するなら、新規事業として、改めてその意義や必要性、財政や公共施設マネジメントなどの諸計画との整合性、他の事業との優先順位など、様々な視点から慎重に意思決定を行なうべきではないでしょうか。改革プランで決定した他の事業との整合性も勘案し、市民に分断を生まないよう、特段の配慮と市民への丁寧な説明を求めました。

-

bookmark介護人材の確保は戦略的に

本市では、全国や県に比べて高齢化率の上昇率が高く(資料⑤)、都内や近隣自治体の労働条件が良いこともあって、介護人材の不足が強く懸念されます。『相模原市高齢者保健福祉計画』の指標の1つ「介護人材の充足感」では、22年度の39 .8%から26年度に40 .6%にする目標を掲げていますが、実績では23年度37 .2%、24年度33 .6%と年々悪化。生産年齢人口も減る中(資料⑥)、現状の取り組みでは、人材確保は極めて厳しい状況です。

介護人材の確保を喫緊の課題と捉え、外国人人材の確保も含め、戦略的な取組の必要性を訴えました。

暮らしやすく、働きやすいまちにすることも重要です。昨年度、人権尊重のまちづくり条例が施行されましたが、障害者理解や多文化理解の事業は、昨年度も今年度も、予算も内容も以前とほぼ変わっていないことが判明。多様な背景を持つ人々が、その強みを生かし、共創できるよう、ひとりひとりが尊重される共生社会の実現に、全庁で取り組むよう要請しました。

-

bookmark先導的な脱炭素のまちづくりを

橋本駅南口も相模原駅北口も、まちづくりのコンセプトとして「脱炭素」を掲げています。しかし、橋本にリニアが1時間に5本停車するという希望的推計値をもとに、大西大通り線の新設を決定し、約100世帯の立ち退きを求め、相模原駅周辺道路ネットワークの強化で、JR横浜線の連続立体交差事業を検討するなど、従来型の車優先のまちづくりを指向しています。コンセプトと手法、将来像を一致させ、魅力ある未来都市づくりを進めるよう、促しました。

-

bookmark不適切盛土 住民の安全第一で

盛土規制法の施行に伴い、市では既存盛土を含め、調査中。危険性があり、災害防止の必要があるときは、所有者や行為者等に勧告や改善命令を行うことになっています。県や市の条例で改善指導や命令が出されている3か所の不適切盛土については、パトロールを強化し、適切に対応すること、牧野地区篠原は、安全な状況にするため、県と市の役割分担と責任を明らかにするとともに、地域住民に説明を行うことを求めました。

-

bookmark児童クラブ育成料 値上げへ

来年4月から、育成料を月額53百円から6千円(8月の夏季は9千円)に値上げする議案が。保護者負担割合を運営費の50%とする国の基準に合わせていくというもの。今回の値上げで負担割合は約35 %から40%となり、3年ごとに50%まで引き上げていくとのことです。

物価高で生活費を切り詰める世帯が増えている中、税収増が続く本市で、なぜ今引き上げなのでしょう。待機児童の解消も、6年生までの受け入れ拡大も実施できておらず(指定都市で3年生までなのは本市と熊本だけ)、少子化対策で小児医療費助成の年齢拡大や給食費の無償化などを進めていることとも矛盾します。

多くの自治体では、世帯収入に応じて段階的に利用料を設定したり(本市は生活保護世帯等の免除のみ)、2人目は半額、3人目は無料にしたりするなど、様々な配慮をしています。颯爽の会は反対しましたが、賛成多数で可決され、値上げが決まってしまいました。

-

bookmark疲弊する学校現場 教員増員を

教員不足が深刻です。本年6月1日時点で、小学校21校22人、中学校4校4人の欠員があり、非常勤講師を任用していますが、小学校、中学校ともに4名が未配置。養護教諭は小学校で15名、中学校で9名が非常勤です。教員に負担が生じており、現場は疲弊しています。

児童生徒数が減っても、支援学級の増加、中学校の35人学級や次期学習指導要領への対応等で、必要な教員は増えます。また、全中学校への校内登校支援教室の設置や、ひとりひとりの子どもの「今」を大切にした、学びの個別最適化を着実に進めるためにも、計画的に教職員を増やすよう要請しました。

-

-

-

bookmark香害の啓発 図書館3館で実施

-

-

-

bookmark図書館や公園の駐車場有料化?!

12月議会で14施設の駐車場有料化を提案する意向が示されました。施設利用者以外の駐車が駐車場混雑の一因になっており、その対策とのこと。対象施設に図書館や公園も含まれており、再考を強く要請しました。物価高騰で実質賃金や年金が目減りし、市民は生活費を切り詰めて暮らしています。子どもも大人も安心して、心豊かに過ごせる場として、図書館や公園はとても重要です。まずは不適正利用の実態を明らかにすること、市民とともに課題の解決に取り組む機会をつくることを申し入れました。

-

-

-

bookmark相模原市のPFAS問題 ご存じですか?

PFASとは、1万種類以上ある有機フッ素化合物の総称。自然界で分解されず、「永遠の化学物質」とも言われる。フライパンの表面加工や撥水剤、泡消火剤などで便利に使われるが、一部に発がん性が指摘され、PFOS、PFOA等は、すでに製造・輸入が禁止されている。しかし、PFASを製造・使用していた工場や泡消火剤を使用していた基地や空港の周辺などで、水道水や井戸水などが汚染され、人体にも入るなど問題になっている。

相模原市は、2021年度から地下水等の調査を実施し、ホームページで結果を公表しています。中央区の南橋本、上溝、横山、清新、星が丘、田名などの地下水や道保川などで、国の暫定指針値(50 ng /L)を越え、市は、超過地点周辺の井戸水の飲用を控え、専用水道設置者に水質検査を行なうよう呼びかけています。また、2000年までPFASを含む泡消火剤を製造していた南橋本の3Mジャパン相模原事業所の敷地内井戸から高濃度で検出されています。海外に比べ、規制の動きが遅い日本。来年度からようやく水道法の水質基準化に。全国の実態把握、汚染源の特定と対策が急がれます。なお、県水は安全です。

-